Seit 1987

Regionalgeschichte im Blick

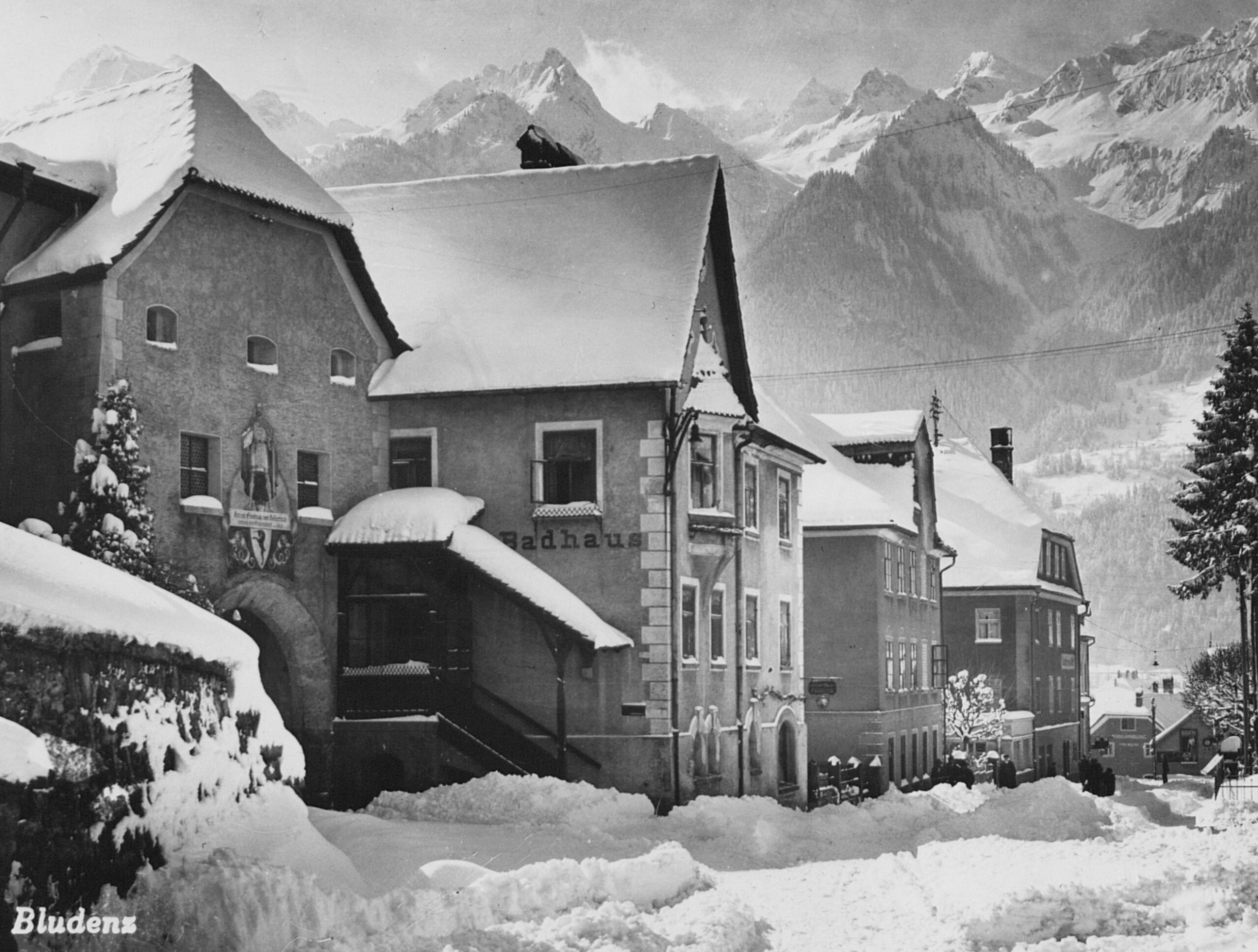

Mit über 300 Mitgliedern zählt der Geschichtsverein Region Bludenz heute zu den bedeutendsten Kulturträgern im Vorarlberger Oberland.

Seit 1987 sind die Bludenzer Geschichtsblätter unser Publikationsorgan und mit mehr als 150 Nummern ein fester Bestandteil der Vorarlberger Geschichtsforschung.

Ergänzend dazu informieren wir regelmäßig in den Mitteilungsblättern zu den aktuellen Veranstaltungen, unseren Publikationen, Projekten und vielem mehr.

Auf unserer Website erfahren Sie alles über unsere Publikationen, Projekte, anstehenden Veranstaltungen und wie Sie beim Geschichtsverein Mitglied werden können. Unter Kontakt finden Sie Informationen zu unserem Vorstand.

Wir laden Sie ein, die Geschichte der Region Bludenz mit uns zu entdecken!

Unsere Publikationen

Geschichtsblätter

Entdecken Sie die Bludenzer Geschichtsblätter – über 150 Nummern mit spannenden und informativen Beiträgen zur Regionalgeschichte. Über das Inhaltsverzeichnis haben Sie eine Gesamtübersicht zu den Artikeln in den Heften. Zum Bestellen einfach Heftnummer auswählen und Adresse eingeben!

Mitteilungsblätter

Alle unseren aktuellen und auch die vergangenen Mitteilungsblätter mit den Informationen zu den Veranstaltungen und auch die Streiflichter, Buchankündigungen und Rezensionen finden Sie hier nach Jahren sortiert.

Veranstaltungen

Schnifis – Ein Dorf erzählt

4. ZeitzeugInnennachmittag

Infos lesen

Aus der Bürgerredaktion für das Gemeindeblättle Schnifis hat sich ein Projektteam gebildet und sich der Aufgabe angenommen, die ältesten Schnifnerinnen und Schnifner zu interviewen. Nach dem ersten erfolgreichen ZeitzeugInnennachmittag veranlasste die Gemeinde die Weiterführung im Rahmen eines LEADER-Projektes. In den vergangenen zwei Jahren fanden drei ZeitzeugInnennachmittage statt, der Zuspruch zur wertvollen Tätigkeit und die zahlreichen Besucher bei der Veranstaltung sprechen für sich. Die Sammlung der Zeitzeugeninterviews

mit den interessanten Geschichten ist hierbei nicht nur für die Archivierung wichtig, durch die Aufbereitung der Interviews in Sequenzen für den ZeitzeugInnennachmittag kommen die Persönlichkeiten vor einem breiten Publikum zu Wort und gewähren einen Einblick in ihre persönliche(n) Geschichte(n) rund um Schnifis.

Beim vierten ZeitzeugInnennachmittag werden wieder Ausschnitte aus Gesprächen gezeigt. Anschließend wird zum gemütlichen Austausch eingeladen. Die Interviews können im Nachgang auch über den YouTube-Kanal der Gemeinde Schnifis nachgesehen werden.

Das Zeitzeugen-Projektteam freut sich, wenn sich weitere Schnifnerinnen und Schnifner zu Interviews bereit erklären und auch historische Schriftstücke, Fotos oder Dokumente zur Verfügung stellen.

Jehovas ZeugInnen während des Nationalsozialismus

Vorträge und Diskussion mit Dr. Gerti Malle und Dr. Harald Walser, Moderation: Johannes Spies MSc, BEd, Dipl.-Päd.

Infos lesen

Die beständige Ablehnung von Gewalt und Militärdienst durch die ZeugInnen Jehovas führte dazu, dass diese durch das NS-Regime besonders schwerer Verfolgung ausgesetzt waren. Auch in Vorarlberg war dies nicht anders. Neben einem Überblick zur Geschichte der ZeugInnen Jehovas im Nationalsozialismus (Gerti Malle) liegt der Schwerpunkt auf den Entwicklungen in Vorarlberg (Harald Walser).

Eine Veranstaltung von Stadtarchiv Bludenz, ERINNERN:AT und der Johann-August-Malin-Gesellschaft in Kooperation mit VÖGB, vorarlberg museum und dem Geschichtsverein Region Bludenz.

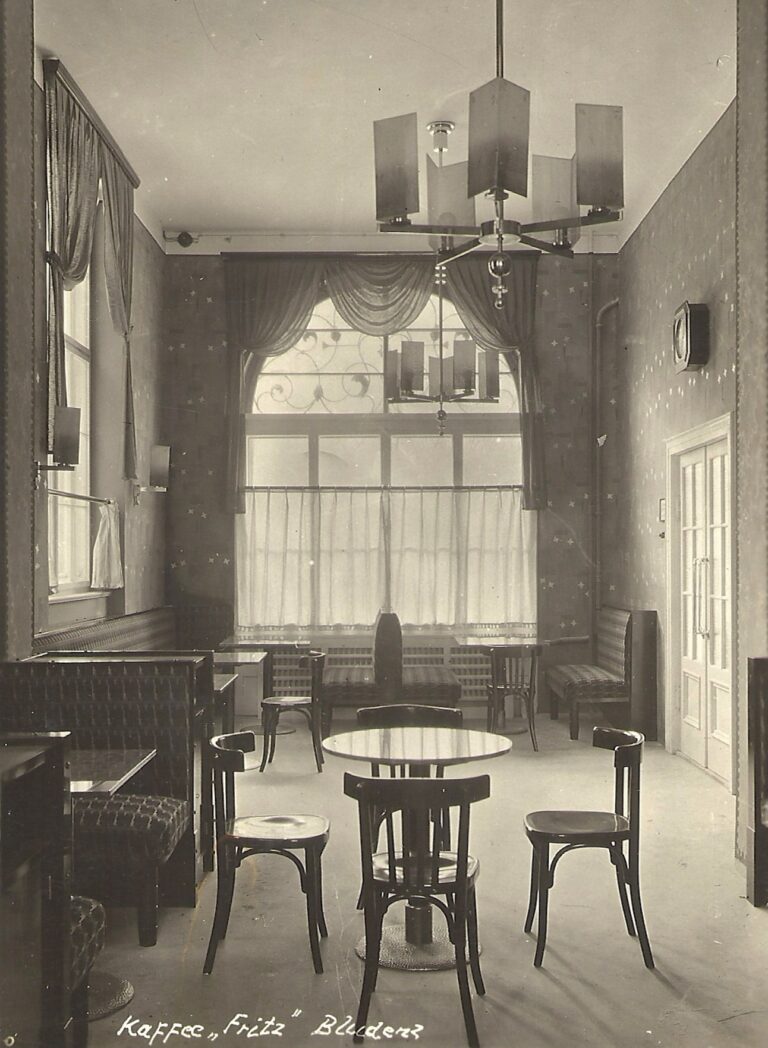

Kaffeehauskultur in Bludenz

Erzählcafé mit Mag. Otto Schwald

Infos lesen

Schon am Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Bludenz eine Reihe von Kaffeehäusern, in denen teilweise das Flair Wiener Cafés herrschte. Sie waren einerseits beliebte Treffpunkte der Bludenzer Bürgerschaft, waren also weitgehend unpolitisch ausgerichtet. Andererseits entwickelten sich gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts manche Lokalitäten auch zu Anziehungspunkten für politische Parteien.

Nachdem Zweiten Weltkrieg erlebte die Kaffeehauskultur einen sukzessiven Niedergang, der einherging mit einem stetigen Gasthaussterben. Heute erinnert kein einziges Lokal mehr an die frühe Blütezeit, ja sogar viele Cafés, die noch gegen Ende des Jahrhunderts florierten, verloren an Bedeutung und wurden nach und nach geschlossen.

Sie sind eingeladen, Erinnerungen an die Bludenzer Cafés mit uns zu teilen.